Le Linéaire Z n’est ni une langue ni une codification de notre écriture alphabétique. C’est une écriture phonétique et syllabique destinée à l’usage des francophones.

45 signes représentent 45 syllabes de base. 8 signes additionnels peuvent en modifier la prononciation. Les nombreuses combinaisons possibles entre les signes de base appelés phonogrammes et les signes additionnels appelés altérations permettent l’écriture des centaines de syllabes de la langue française.

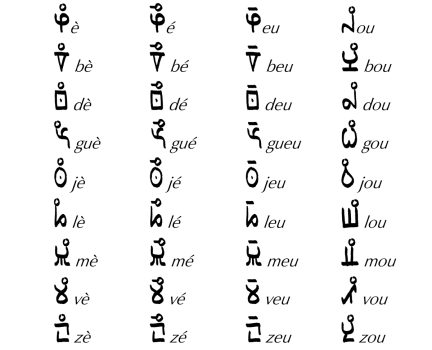

Le syllabaire de base

Le syllabaire de base est la réunion dans un ordre établi des 45 phonogrammes qui représentent les 45 syllabes de base. Ils sont ici accompagnés de leur transcription phonétique alphabétique en italique.

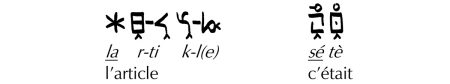

les 5 phonogrammes de la première ligne représentent les phones camériques de base (a, e, i, o et u). Suivent 40 phones portés de base (ba, be, bi, bo, bu, da, de, di, do, du, etc…) Ce matériel rudimentaire permet déjà l’écriture de quelques mots :

Les altérations

Les 45 phonogrammes de base ne peuvent pas écrire toutes les syllabes de la langue française sans l’aide des 8 altérations qui peuvent en modifier la prononciation, multipliant ainsi les possibilités phonétiques de chaque signe.

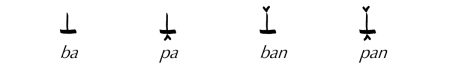

Le pied ( )

)

Le pied est une altération terrestre représentée par un chevron pointé vers le haut qu’on place sous le phonogramme pour modifier la prononciation de la porte du phone. Par exemple, b devient p. La porte d’un phone de base est douce. Lorsqu’un pied est ajouté au phonogramme, la porte devient dure.

Chacun des 40 phonogrammes portés peut se voir adjoindre un pied.

La main ( )

)

La main est une altération aérienne représentée par un chevron pointé vers le bas qu’on place au dessus du phonogramme pour modifier la prononciation de la chambre du phone. La main nasalise les chambres a, i et o. Ainsi, a devient an, i devient in et o devient on.

27 phonogrammes peuvent être altérés par la main.

Les têtes (

)

)

Comme la main, les têtes sont des altérations aériennes c’est-à-dire qu’on les place au dessus du phonogramme pour modifier la chambre du phone.

La tête simple ( ) vocalise les chambres e qui devient è et u qui devient ou.

) vocalise les chambres e qui devient è et u qui devient ou.

la tête aiguë ( ) n’opère que sur la chambre e qui devient alors é.

) n’opère que sur la chambre e qui devient alors é.

La tête plate ( ) comprime la chambre. Son potentiel altératif est assez vaste puisqu’elle pourrait agir sur a, e et o. Pour le moment elle est présentée comme ne pouvant modifier que la chambre e qui devient eu.

) comprime la chambre. Son potentiel altératif est assez vaste puisqu’elle pourrait agir sur a, e et o. Pour le moment elle est présentée comme ne pouvant modifier que la chambre e qui devient eu.

36 phonogrammes sont entêtables.

Combinaisons d’altérations

Les altérations aériennes (main et têtes) peuvent se combiner avec l’altération terrestre (le pied). Par exemple, avec le seul phone de base ba, on obtient pa avec le pied, ban avec la main, et pan en cumulant les actions modificatrices du pied et de la main.

Ce principe combinatoire vaut également pour les altérations latérales qui suivent.

La queue ( )

)

La queue est une altération latérale qui tronque la chambre finale. C’est un chevron pointé vers la gauche, accolé à droite du phonogramme dont la chambre est e. Elle indique que cette chambre n’est pas ou peu prononcée. Elle ne peut être utilisée qu’en fin de mot.

La flèche ( )

)

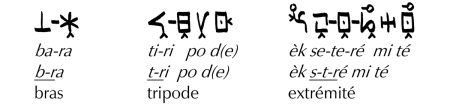

La flèche est une altération latérale qui retourne les phones portés. C’est un chevron pointé vers la droite, accolé à gauche d’un phonogramme représentant un phone dont la chambre doit alors être prononcée avant la porte.

La pertinence de la flèche dans le matériel mécanique du Linéaire Z est âprement discutée. D’aucuns prétendent qu’elle remettrait en cause la nature syllabique du Linéaire Z. En fait, cette altération n’est pas strictement indispensable, certains surcodages de l’Acte II en sont d’ailleurs dépourvus et elle sert surtout à réduire le nombre de phonogrammes nécessaires à l’écriture de certains mots.

Le corpus des phonogrammes

Le corpus est constitué de toutes les variations monophonogrammiques. C’est à dire toutes les combinaisons possibles entre chaque phonogramme de base et une ou plusieurs altérations parmi le pied, la main, les têtes, la flèche et la queue. Le corpus qui suit contient 412 phonogrammes représentant autant de phones, donc autant de syllabes ou parties de syllabes qu’il est possible d’écrire avec un seul phonogramme.

D’abord les 12 camériques

Puis les 400 portés

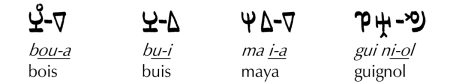

Le bras ( )

)

Le bras n’est pas un signe diacritique rattaché à un seul phonogramme comme les autres altérations. C’est un tiret placé entre deux phonogrammes qui constituent alors une suite et doivent se lire d’une seule émission de voix, comme une seule syllabe.

Le bras agit sur la chambre du phone qui le précède. Il l’altérera en antichambre, ou la supprimera purement et simplement selon l’attaque du phone qui le suit :

Si le phone qui suit le bras commence par une chambre, la chambre du phone qui le précède s’altère en antichambre, comme dans le mot bois qui s’écrit bou–a. Seules les chambres i, u et ou sont susceptibles de s’altérer en antichambre.

Si le phone qui suit le bras commence par une porte, la chambre du phone qui le précède n’est pas prononcée. Deux portes sont alors prononcées consécutivement avant la chambre du deuxième phone, comme dans la mot bras qui s’écrit ba–ra.

L’écriture de multiportes obéit à une règle d’accord. Les chambres des phonogrammes liés par la porte s’accordent avec la chambre utilisée dans le dernier phone de la suite. Par exemple, le mot bras s’écrit ba–ra et non be–ra ou bu–ra. Cet accord ne s’étend pas à une éventuelle altération de la chambre de la syllabe ainsi constituée. Par exemple, le mot blé s’écrit be–lé et non bé–lé.

Conventions particulières

Ces conventions répondent à certaines particularités phonétiques non prévues par la règle générale qui vient d’être énoncée.

L’élision et la liaison

La langue française contient de nombreux phones partagés, ces syllabes qui appartiennent à deux mots différents. L’écriture en Linéaire Z de ces phones partagés est assez intuitive, surtout en ce qui concerne l’élision.

Pour la liaison, on veillera à réserver son écriture aux cas nécessaires à la compréhension du texte.

Quelques altérations surprenantes

lorsqu’un mot se termine par une chambre tronquée, elle-même précédée de l’antichambre i-, on n’a pas d’autre choix que d’accoler une queue au phonogramme camérique e.

La nasale vélaire voisée est sans doute le seul son d’origine non-francophone qu’il paraissait nécessaire de pouvoir retranscrire tant son utilisation est courante en français. On utilise le phonogramme gui altéré par deux mains, fléché et lié au phonogramme précédent, celui-ci représentant toujours un phone dont la chambre est i.

Les signes idéographiques

On trouvera ici tous les signes qui ne relèvent pas d’une logique phonétique.

Dépourvu du concept majuscule/minuscule, le Linéaire Z a dû se doter d’éléments graphiques spéciaux pour signaler la présence d’un nom propre. Ces déterminatifs se placent avant et après le nom mis en évidence.

Le système décimal du Linéaire Z, comme beaucoup d’autres, découle d’un choix naturel dicté par le nombre des doigts des deux mains.

Les signes de ponctuation sont composés exclusivement de points dont l’agencement ou la situation par rapport à la ligne de texte déterminent la signification.

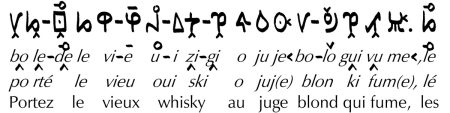

Exemple de texte transcrit

Le pangramme qui suit contient tous les phonogrammes et met en application la plupart des règles mécaniques exposées plus haut. Chacune des 3 lignes de ce texte sont déclinées en 4 niveaux de lecture. De haut en bas : Linéaire Z, semi-transcription, transcription et alphabétique.

La terminologie du Linéaire Z

La description du mécanisme d’une écriture syllabique qui prétend s’affranchir de toute référence alphabétique implique l’omission de certains mots comme consonne, voyelle, accent, etc… On leur a préféré des termes simples et imagés, offrant des propriétés mnémotechniques stimulantes.

Phonogramme : unité graphique. Signe du Linéaire Z dont la lecture à haute voix produit un son, un phone.

Phone : unité phonétique. Son produit par la lecture à haute voix d’un phonogramme.

Phone porté : phone composé d’une porte et d’une chambre.

Porte : son du langage caractérisé par la présence d’un obstacle dans le conduit vocal.

Phone camérique : phone dépourvu de porte, constitué d’une chambre seule.

Chambre : son du langage impliquant le libre écoulement de l’air expiré à travers le conduit vocal.

Altération : signe diacritique accolé à un phonogramme dont la prononciation est alors modifiée.

Phonogramme altéré : phonogramme flanqué d’une ou plusieurs altérations.

Altération terrestre : altération placée en dessous du phonogramme qui modifie la prononciation de la porte du phone.

Pied : altération terrestre, chevron placé au dessous du phonogramme. Le pied durcit de la porte du phone. Dans six cas sur huit, l’action du pied revient à dévoiser la porte douce (sonore) pour en faire une porte dure (sourde).

Altération aérienne : altération placée au dessus du phonogramme qui modifie la prononciation la chambre du phone. Les altération aériennes sont la main qui nasalise la chambre, les têtes simple et aigüe qui la vocalisent et la tête plate qui la comprime.

Altération latérale : altération placée devant ou derrière un phonogramme, voire entre deux phonogrammes

Queue : altération latérale, chevron accolé placé derrière un phonogramme. La queue abrège le phone. Elle rend muette la chambre e, qui alors n’est pas ou peu prononcée. La queue ne peut être utilisée qu’en fin de mot.

Flèche : altération latérale. Chevron accolé devant le phonogramme. La flèche indique une inversion du sens de lecture : la chambre est prononcée avant la porte. La pertinence de la flèche dans le matériel mécanique du Linéaire Z est, encore aujourd’hui, âprement discutée. D’aucuns prétendent toujours qu’elle remettrait en cause la nature syllabique du Linéaire Z. En fait, cette altération n’est pas strictement indispensable, certains surcodages de l’Acte II en sont d’ailleurs dépourvus. Elle sert surtout à réduire le nombre de phonogrammes nécessaires à l’écriture de certains mots.

Bras : altération latérale spéciale, placé entre deux phonogrammes, il permet l’écriture d’antichambres ou de multiportes.

Antichambre : chambre d’un phone altérée par le bras qui en modifie le timbre par des bruits de friction, une déstabilisation de la période, l’apparition d’une nature transitoire… qui permet l’adjonction d’une chambre supplémentaire à la syllabe.

Multiporte : agglutination de deux, trois, voire quatre portes prononcées consécutivement, sans chambre. Comme l’antichambre, la multiporte s’obtient grâce à l’utilisation du bras.

Transcription : système de notation phonétique basé sur notre alphabet latin créé pour pallier l’hermétisme graphique de l’API (Alphabet Phonétique International). La transcription permet aux francophones alphabètes moyens de visualiser facilement les sons écrits par les phonogrammes.

Semi-transcription : système de notation phonétique intermédiaire où seuls les phonogrammes de base sont transcrits tandis que les altérations conservent leur forme du Linéaire Z.